日々の暮らし〜窓の大きさの話し〜1111

今日は11月11日ポッキーの日ですね。

特にありません。

住宅の設計で結構悩むのは窓の大きさや種類です。

お施主様のヒアリングをすると部屋はとにかく明るくして欲しいとの要望されますが、単純に窓を大きくすれば出来るものではありません。

当たり前ですが窓は直射日光を遮るものがあると極端に暗くなります。

それは南面の窓でも同じです。

明るくするためには、まず隣地の状況を検討することが大事なのです。

隣地が空き地で、窓に陽があたるようであれば大きさによって明るさが決まりますが、窓も大きければ大きいでプライバシーの問題や熱の問題が出てきます。室内的にも家具の配置にも影響を与えます。

リビングやダイニングでも窓の位置や大きさ次第でテレビの置場がなくなってしまうこともあり、変な場所にテレビを置くような事態になったりします。

また窓を設置する位置も大事で、壁の上の方に設置すると部屋の奥の方まで光が入るので明るく感じます。

むやみに窓を大きくするより設置位置を上の方にする方が部屋の中も家具も置きやすくなるので、寝室や子供部屋などにいいでしょう。

窓も明るさだけでなく、換気や外の景色を見る機能もあります。

最近、気に入っているのは縦横20㎝くらいのいわゆる「ちょぼ窓」です。伊礼智さんの図書でも取り上げていますが、ちょぼ窓は明るくする必要が無いけど、少し換気したい場所や外を見たい場所に付けると「良い感じ」です。

デザイン的にも外からも中からもアクセントになります。透明ガラスでも外から中が見えにくい窓なので工夫しだいで活用しやすいですね。

窓の種類「引違い」や「横すべり出し窓」など他にも色んな種類がありますが、これはまた別の機会にします。

日々の暮らし〜家の簡単な防音方法について〜1105

家の設計をやっていると、ピアノなど音楽が趣味の方から防音の事を尋ねられる事があります。

自分自身も音楽を聴いたりギターを弾いたりするのが趣味なので、一通りは勉強をし自分の家で試してもみたので少しその知見を書きます。

(あくまでご近所さんに迷惑を掛けない程度の新築時のポイントなのでリフォームとかスタジオなど本格的なものは除きます)

簡単に言うと音が漏れる原因は隙間と振動。

いやそれだけなので、この二つを如何に防ぐかがポイントになります。

以前、建材メーカーで防音について先駆けているダイケンさんに聞いたのは、

家の外に漏れる音は隙間からがほとんどで、壁をから出る音はほとんどないそうです。今の家のサッシは気密性が高くなっているので窓を閉めているとそれ程外に響きません。家自体も昔の隙間風が入るような家ではないですし。

かと言って大きな掃き出し窓よりは出来るだけ小さめの窓にした方がいいでしょう。

また、換気扇は熱交換器型の換気扇の方が直接外気にダクトが繋がっていないので、音漏れは少ないと思います。

それでも気になる方は他に気密性を高める工事や、吹付断熱など隙間を埋める断熱材で施工すると効果的です。

断熱性もアップするので、一石二鳥と言えます。

実際自分の家では工事中ホームセンターで買ってきた発泡ウレタンで、隙間を見つけては埋めて行きました。どれだけ効果があったかは分かりませんが。

あと家の中で云うと、一番気になるのは振動です。木造の2階で大きめの音を鳴らすと1階の人はかなり辛いでしょう。

なるべくそういう大きめの音で音楽を聴いたりする部屋は1階にし、他の部屋から少しでも離した方がいいでしょう。

それと欲を言えばフローリングは響きやすいので、土間にした方がベストです。

以上が一番安上がりな防音方法で自分の家で試してみました。

引越してから実際に結構な音量音楽を鳴らして外に出て聞いてみましたが、ほとんど聞こえなかったです。

ただあくまで外に漏らさないようにしただけなので、正直夜中は他の部屋で寝ている家族には気を使います。

昼間は好きなだけ鳴らしていますが(笑)

日々の暮らし〜京都の名建築〜1101

緊急事態宣言も明けたので、久しぶりに家族で京都に行ってきました。

コロナ前はこの時期京都に車で入り事自体が大変でしたがまだそれほど観光客も増えていなかったので、ここぞとばかりに普段なかなか行けそうにない場所を車でたくさん廻って来る事が出来ました。

特に、初めて行った瑠璃光院はホントに美しい景色で感動でした。

この写真は、ほとんど加工していませんが正に絵画のような美しさです。

庭の紅葉がまだ色づいていなかったのですが、これから暫くしたらもっと綺麗になっているでしょう。

他にも何年ぶりか分かりませんが、銀閣寺にも行きました。

色々これぞ日本建築という建物も見て来ましたが、その中で感じたのは改めて庭や樹木が建築にいかに大事かと云う事です。

名建築に共通しているのは建物の中からどういう具合に庭が見えるのか、庭からどういう感じで建物が見えるのか、計算され尽くされています。自然に溶け込んだイメージがある日本建築ですが植栽や庭の手入れ、建築計画にしてもどれもかなり考え尽くした結果のように思います。

もう一つ写真を見返して思ったのは軒の美しさです。

日本独自の軒の納まりがあって、低く長い軒が外の景色をきれいに切り取る効果がありました。

同時に家の中に陰翳を作ります。

なかなか、これほど長い軒の出や垂木が見えてくる納まりは現在の住宅では難しいですが、参考にしたい部分です。

それにしても普段の住宅設計に内部から見た景色や外部から見た景色も「映える」家を作っていきたいものです。

日々の暮らし〜コンセントの話し〜1021

自宅を建てていざ住んでから後悔する率が高いのはコンセントの場所です。

(最近のコンセントはおしゃれ)

引越してから家具を置くとちょうど裏側になって使いづらかったり実際使えない事も。

基本的にはプランニングの時に家具を置く位置も決めて置かないとこんな風にコンセントが困った事になります。

以下普段電気の計画をする際に気を付けている点です。

書斎や子供部屋に置く机は下の方にコンセントがあると裏側でかなり不便でになってしまいます。

机を置く位置が決まっていればいつも机の高さ約70㎝以上にコンセントを持ってくるようにすると、デスクライトやパソコンなんかの電源もスムーズに挿せます。もし、机の下にプリンターなど置く場合は下にもコンセントを設置します。

また寝室のベッドも曲者で何も考えずにコンセントを配置するとベッドの下で全く使えない事があります。

ベッドは寝る時によくスマホの充電をすると思いますが、ケーブルの届きにくい場所にコンセントがあると、毎日がストレスです。なるべくベッドの位置も決めて、マットの上にコンセントがくるようにしましょう。

特にご夫婦の場合はコンセントの取り合いになって殴り合いにならないよう両側に用意しておくのが無難です(笑)

他にも色々ありますが、最近気がついたのは、掃除機用のコンセントです。

自宅の設計の際に昔からの習慣で廊下や玄関にも掃除用のコンセントを設置したんですが、引越してからうちの掃除機は充電式のダイソンだったのを思い出しました。

結局、掃除用のコンセントは全く使わないという事態になってしまいました。

また最近多いのはルンバなどお掃除ロボットです。

少しルンバ用のスペースが必要になりますが、収納の中にコンセントを設けて基地にしたりします。

ルンバが自由に出入り出来るよう扉の下はカットします。

コンセントは不便さを心配するあまり付け過ぎたりする人も多いですが、見た目も目立つ場所にあると意外と目立ってしまいますし、コストもかかっているので不要な物は無くしておいた方がいいですね。充電式の掃除機やルンバなどを使っている人は掃除用のコンセントは減らせると思います。

どうしても必要な場所はなるべく目立たない場所を選んで設置です。

とにかく電気の計画は家具の配置と無駄を無くし、痒い所に手が届くような設計をしたいものです。

日々の暮らし〜神戸の話し〜1018

私達が仕事をしている神戸の話しです。

海と山が近く、オシャレで暮らしやすい場所というイメージです。

神戸で15年近く暮らしましたが、ホントに良い街です。昔から神戸に住んで大阪で働いて京都で遊ぶのがベストとか云ってましたが、全部神戸で充分デス。

神戸で暮らしていた頃特に感じたのは働きながら住むのが一番向いている点でした。

職場が三宮で家が東灘や灘区だったので、どこに住んでいても自宅から職場まで30分以上かかりませんでした。

通勤が短いとすごく楽です。

またどこにでも良いレストランやバーが店が歩いていける距離にあり、休みの日は大阪にもすぐにいけます。

美術館や公園も多くて休日に退屈する事はありませんでした。六甲山の自然も素晴らしく休みの日は風吹き岩までハイキングにも良く行きました。

イノシシやアライグマも普通に見かけました。ちょっと怖いですが(笑)

ただ六甲山の南側だけ考えると、残念ながら住宅地としては全てが良いとは言い切れません。

海から山まで開発が進み、人口も多い神戸市ですから土地の価格も高く狭い宅地も多いのが実状です。

山手の高級住宅街に住める人は別として、いわゆる狭小住宅も多い場所でした。

団地も沢山ありますが、多くは高齢者が大半になってしまいどんどん過疎化も進んでします。

そもそも、大規模な団地が鶴甲など山の中腹に建てられているので歳をとると非常に不便です。

また、山側も強引に宅地化した場所も多くこれからの豪雨災害など危険な場所も多いようです。

リッチな方はとても良い宅地がいっぱいあるので、問題ないですがこれから神戸に移住を考えている方は宅地の安全性についてはよく調べてからの方が良いですね。

もちろん一旦住んでしまえば、他に移りたくなくなるのが神戸です。

もし私も老後ゆっくりできるようになったら、また岡本や六甲道あたりで暮らしてみたいな…。

日々の暮らし〜ダウンライトの話し〜1008

Instagramにちょっと載せましたが、ここ最近の設計ではダウンライトに頼らない照明計画を心がけています。

いろいろと理由があるのですが、一番大きな原因は正直「飽きました」です(笑)

もちろんダウンライトのメリットは、スッキリしている、安い、場所を選ばないなどいっぱいあって今でも普通に使っていますが、逆にメリットが多すぎて設計者が安易に頼り過ぎてしまうようです。特にトイレ、洗面、玄関、廊下など全般照明には適していますが、最近リビングや寝室までダウンライトだけで計画するケースまであり、新築住宅はもはやダウンライト地獄と化してます。

ダウンライトのデメリットの一つは光源が眩しすぎる点です。

ベッドやソファでごろ寝した時に真上にダウンライトがあると相当不快に感じるのです。

特に今は光源がLEDになって輝度が高くなっているので、昔の白熱灯の柔らかさがないので直接目に入るとかなりのまぶしさです。

かくいう私も自邸の照明計画中にうちの奥さんと一番もめたのはリビングと寝室のダウンライトでした。

家の中が明るい方が好きな奥さんは当然ダウンライトを希望しますが、絶対使いたくない派の私はなんとか阻止しようとしました。

結局、リビングはダウンライトに調光を付けて四隅に目立たないように付けブラケットも配置しました。

寝室の方はベッドの上はブラケットだけにし他はダウンライトにしています。

まあまあ折衷案というか家庭調和の為妥協した感はありますが、リビングのダウンライトに調光器を付けたのでTPOに合わせて光量を調整したりダウンライトを消してブラケットだけにしたりして、結果的に照明のアレンジの幅が広がりました。

何故私がダウンライトに抵抗するのかと云うと、家の中が「落ち着かなく」なるからです。

いくつもダウンライトだけのリビングの家を見て来ましたが、高い位置が照明によって明るくなると重心が高くなり不思議に落ち着きません。また、スッキリしすぎて無機質な部屋になってしまいます。

特に、和室やリビングなど低い位置に座る部屋だと無駄に天井が高く感じて落ち着きません。

照明はダウンライト以外にもシーリングライトや間接照明、スポットライトなど色んな種類があり、それぞれ特徴を活かして計画すると良い照明計画が出来ると思います。

どうしても寝室やリビングにダウンライトを設置する時は調光器をお勧めします。

日々の暮らし〜明石の話し〜1012

私は明石生まれで明石育ちです。学生時代に一時西宮や吹田、神戸にも15年ほど住んでいましたが40代になってから再び生まれ育った明石に帰ってきました。

明石に帰ってくるきっかけは子供が産まれたからでした。

それまで神戸の中でも暮らしやすい六甲道で暮らしていたので、買い物や遊びや外食には不満は無かったのですが、子供を育てるにはどちらからと云うと明石のようなちょっと田舎の環境の方が良いかと思ったのです。

明石は人口30万、鯛やタコの海産が有名ですが、一番の魅力は海岸線です。

神戸の海岸線は須磨あたりまで自然が残っておらず、垂水も結構開発が進んで自然という感じは残っていません。

明石には浜の散歩道という歩行者専用の道が海岸沿いに約10㎞続いています。

その間は漁港がところどころありますが、結構自然な感じの海岸線なのです。

(家から歩いて5分で釣りが出来ます)

(この時期の夕日は最高にきれいです)

子供のころからここを通って明石まで自転車で行ったり、最近はランニングをしたりしていますが夕日がとてもきれいです。

休みの日はカヤックや釣りもするので、私のような海好きの人間には最高の立地です。

それ以外にも明石市は子育てしやすい町を目指しているのもあって、子育て世代の人が流入しています。

家を建てるのにも、土地の値段は上がって来てるとは云え神戸や大阪市街に比べると安い方ですし、明石駅から三宮まで15分!大阪でも37分なので通勤も可能です。

のんびりした土地柄のおかげでうちの子供達も伸び伸び育っている気がしますが、のんびりし過ぎてのんびりした大人にならないか心配なくらいです(笑)

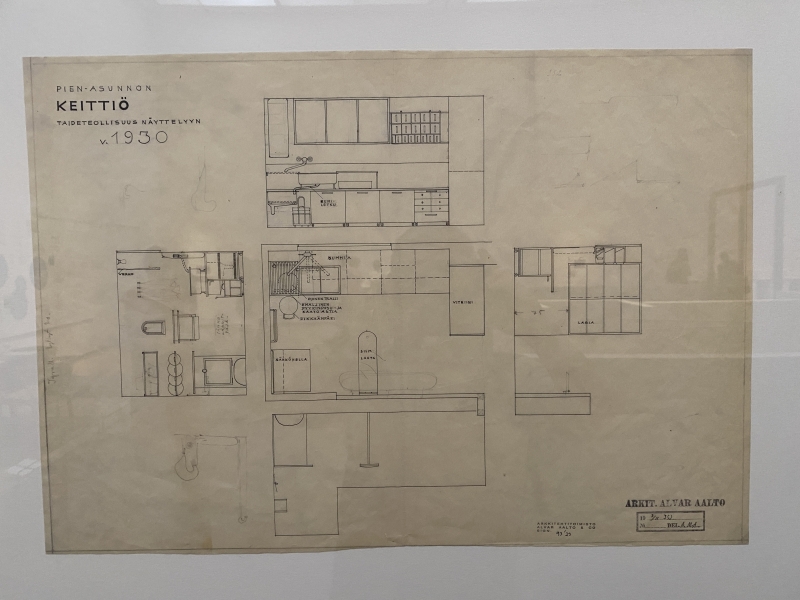

日々の暮らし〜【アイノとアルヴァ二人のアアルト展】0830

先日兵庫県立美術館で「アルバとアイノ二人のアアルト展」に行ってきました。なかなかボリュームのある展示で、建築模型やアルテックの家具の展示が見れて大満足しました。

こういう展覧会では珍しく写真撮影が許されていたので、パシャパシャ撮りまくってきました。(笑)

特に手書きの図面や模型、実物の家具が展示されていて、一言で言って最高でした。

アアルトは云うまでも無く、モダニズムのフィンランドの建築家で、プロダクトや家具まで沢山の名作を残しています。

曲げ木の家具やガラスのコップなど、日常的に見る作品が多くあります。

アルバ・アアルトとアイノ・アアルトは夫婦で作品を造っていたようです。奥さんのアイノさんは特にプロダクトやテキスタイルも有名です。

本当に才能があったんですね。

夫婦揃って才能があるのは羨ましい限りです。

展示されていた北欧系のインテリアを見ると、いつも日本の和のテイストを感じます。

日本人のDNAに組み込まれている、シンプルさというのか、侘び寂びみたいな。

この辺りが日本人に人気のある理由なのかも知れません。

そういえば我が家にも、Yチェアとアルテックのスツールや奥さんが好きな北欧系の小物がいっぱいあります。

コロナが落ち着いて自由に海外に行けるようになったら、北欧は是非行ってみたいですね。

(行く余裕があればですが…)

*8/29日にアアルト展は終了しました。

日々の暮らし〜建築家と断熱0908

以前暮らしていたマンションから木造戸建に引っ越して思ったのは、改めて断熱の大事さだ。

そのマンションは9階建ての9階だったので、夏場陸屋根が直射日光で照らされたコンクリートが熱を持って夜から朝まで放射熱で蒸し暑かった。明石海峡が一望出来る見晴らしも良くてロケーションは気に入っていたけど引越する気になった最大の要因がこれでした。

そのマンションは築30年近い物件だったので十分な断熱がされていなかったんだろうけど、設計者は当時この暑さを想定したんだろうか。

昔から建築家が建てる家は昔から住みずらいと云われて来ているのは、特に断熱に対して充分に対策していなかったからだ。

今でも、「断熱なんか考えていませんけど?」的な住宅を建てる建築家もいるけど、それそこに住んでても言える?と思う。

いくらデザインやオリジナリティーがあっても、人間暑さ寒さが一番堪えます。

断熱不足はそれだけで無く、コンクリートの場合は結露やカビで身体を悪くする。

実際うちの子供はマンションに居るとき、鼻炎がひどくいつも朝から鼻をかんでいたけど、引越してからはピタッと止んだし、光熱費も家の広さは大きくなったのに逆に電気代が安くなった。

行政の方も省エネ重視で色んな施策をしているので世の中的には良い方向だと思うけど、実際こんな感じで色々メリットとかをもっと発信した方が良いと思う。

未だに断熱をスルーする建築家は問題外だけど、一方断熱や気密性だけを重要視してしまって実際面白みの無い家が多いのも事実。

その当たりのバランスをとっていくのも建築家の仕事です。

日々の暮らし〜書斎なんて...09013

書斎は家のプランニングの際にあまり必須項目では無いように思われがちですが、意外と昔から要望の多い項目のひとつです。

さらにコロナ禍をきっかけとしてリモートワークやおうち時間を充実させる為書斎が改めて脚光を浴びているようです。

そもそも家に何故書斎が必要なのか?

それは家にお父さんの居場所が無いからなのです。

最近は仕事を持つお母さんも多いですが、あまり個室としての書斎よりはダイニングやキッチンの一角にテーブルを設置するケースがほとんどです。

お父さんもせめてリビングにそういうスペースを設けてあげればと思いますが、そこは子供優先になるケースが多いし設置しても集中して仕事もリモートワークもやりづらい環境なので、そこはお父さんは別室で…。となります。

若干、可哀相な気もしますがそこは逆にプライベートなスペースを設けるチャンスなので、お父さんの趣味も活かせるスペースにしてあげると喜びますし、ローンの返済も捗るでしょう。

では書斎としてはどんな感じが良いのか?

まず仕事部屋として使うのか、趣味部屋として使うのか、両方使うのかによって部屋の大きさも変わってきますが、最低2畳あれば机と棚は設置出来ます。

他に本棚やディスプレイスペースが取れれば良いのですが、悲しいかな書斎の優先度は正直かなり下のケースがほとんどでどうしても面積が限られてしまいます。

そこで壁面を出来るだけ有効活用する手があります。部屋の形を細長くすると壁面の棚を増やせるので良いでしょう。あと天井高も可能な限り高くすると棚も多く設置出来ます。

写真は自宅の2.25畳の書斎ですが床は土間にしてい下げているので天井高は2.7m程度取れています。

高い位置に棚が来るので若干取りにくいのですが、脚立があれば問題ありません。

ここは仕事をしたり、音楽を聴いたり楽器を弾いたりしていますが、土間にする事で音の振動や響きも気になりません。

それから書斎の場所はどこが良いのか?

正直どこでもOKです。

急に投げ遣りになって来ましたが、お父さんの利用時間は主に夜になるので日当たりも関係無いですし、動線も関係ありません。窓も空気が淀まない程度に取れればOKです。

余ったスペースで良いと思いますが、あまり寝室に近すぎると音漏れが気になるかもなので、間に収納やお風呂などを挟むようにしてください。

リビングの一角という案もありますが、テレビや子供の声にテレワークが邪魔されないような工夫、例えば簡単なパーティションで区切るくらいは最低しておいた方が良いでしょう。

結局書斎なんて十人十色な使い方をする場所なので、その人に合わせて好きなところに作れば良いんですが。

家で仕事もしない、部屋でするような趣味も無い方はせっかく作っても納戸にしかならないので、その分収納にしておいた方が良いでしょう。

あと、あまり居心地を善くしすぎると部屋にこもりきりになって家族から孤立しますのでほどほどがお勧めです。

(反省中)

日々の暮らし〜〜太陽発電義務化!?〜

もう10月ですが、何故か気温が30°近くて秋の感じがしませんね。

まだ休みの日は短パン半袖です(笑)

先日東京の小池知事が新築住宅に太陽光発電の設置を義務化するというニュースがありました。

これまでに2030年に新築住宅の6割に太陽光発電の設置を目標とするニュースもありましたが、さらに小池知事が踏み込んだ形です。

設計者の立場から云うと、この太陽光発電(太陽光パネル)はなかなか厄介で太陽光を優先すると色々プランに制約が生じます。

そもそも、住宅一軒分まかなえるだけの屋根の面積を取ろうと思うとそれなりの大きさの屋根になります。

東京のような割と狭小住宅地が多い地域で、メリットがあるのでしょうか?

狭小3階建ての屋根なんて、ほんと雀の涙ですし、義務化されると庭の代わりに屋上を利用しようとしてもそれも叶いません。

その割に発電量はちょっとだけという悲しい結果になりかねません。

特に、補助金を受けられるようなZEHレベルにするにはそこそこ大きな家が必要になります。

あと、意匠的には真っ黒なパネルというのは意外と存在感が大きく、パネルの割り方が下手くそだと屋根にキレイに乗ってくれなかったりします。

屋根一体型のものもありますが、なかなかのお値段になりますし取替が大変です。

結局義務化なんてせずに、太陽光を乗せたい人全員に自己負担が出来るだけ少なくすむよう補助金を出せば良いだけだと思うんですがね。

日々の暮らし〜シンボルツリーと外構の話し0816

気が付けばコロナと大雨で終わった夏休み。

お仕事が始まった皆さんいかがお過ごしでしょうか。

私は新居に引っ越して初めてこの数日間ほとんど家にこもっていました。

休みの初日に台風並みの雨風で前のブログで紹介したシマトネリコが強風で今にも折れそうにになっていたので、豪雨の中で枝を紐でひとまとめにしました。

残念ながら葉っぱが少々痛んでしまいました。

最悪のケースは逃れましたが、さすがに心が折れそうになりまました。

後は植物の生命力に頼るだけです。

ちなみにもう一つの玄関横のシンボルツリーのオリーブはさすが地中海で揉まれただけあって、この暑さにも雨風にも全然平気でした。

ちなみにこの仕事をしていると他のお家が気になるので住宅地の家はよく観察するのですが、一番残念なのは外構が出来ないまま入居したまましばらく経っているお家です。

土間コンクリートも無く砂利のままだったり、ポストが木の杭に取り付けてあったり。

家のデザインが良くてもホントに台無しになるんですよね。

逆に家が陳腐でも外構や植栽一つで格段に格好良くなったりします。

どちらにしてもこれはやっぱり設計者の責任でもあります。家の方で予算を使い切って外構に回せなかったりというのはよくあります。

また、外構は施主さん任せで引渡して知らない顔をしてみたりと。

当たり前だと思いますが、うちの事務所ではファーストプランの時に外構の計画と予算は可能な限り決めています。

自分事ですが自宅の場合、土地が小さいのもあって外構はほとんどお金がかかりませんでしたがシンボルツリーの位置やポストの選定、土間の仕上など出来るだけの事は検討しています。

外構の予算が無ければ家の配置やプランニングである程度カバー出来るのです。

敷地が広い場合は大変ですが、せっかくの家が映えるか映えないかは外構、特に植栽なので予算と計画には木を付けておいた方が良い点ですね。

日々の暮らし〜住まいと車0823

「住間居」の運営会社ザウス株式会社は知る人ぞ知るガレージハウスプロデュースの草分け的会社です。

もともと車と家の関係は切っても切り離せない程大事なものですが、一昔前までは車は家の外にあるものでした。

ザウスはその家の中に車を入れるインナーガレージとして多くの作品をプロデュースしました。

車は収集したり、メンテナンスをしたり、鑑賞したり色々な楽しみ方があります。

何より車を愛する人にとっては、家の中に車を入れる事が何よりも代えがたいものです。

当初は高級車を入れる高級住宅のイメージが強かったのですが、ここ数年20代から30代の若い車好きの方がガレージハウスを建てたいとのご希望が増えました。

ご夫婦の共通の趣味が車だったりバイクだったり、多様なご要望が増えてきました。

弊社では若い方が初めて建てるようなガレージハウスの設計もしています。

私自身もキャンプやカヤックが出来るように、デリカD5に乗っていますが車のサイズに合わせてインナーガレージを作りました。

残念ながら敷地の関係でシャッターは付けられませんでしたが。

車を入れると助手席のドアがちょうど玄関ドアの前なので、雨の日でも雨に濡れず文字通りドアtoドアでどこでも出かけられます。

インナーガレージは車のメンテや改造以外にもこういうメリットもあります。

ガレージハウスを建てるときの大事な事は、我が家のように外から車が見える場合、

家の外壁の色と車の色の組み合わせも考えたいポイントです。

同系色が無難ですが、車の色を映えさせる為に外壁はグレー系の無彩色にしたりするのも一つです。

あまり組み合わせが悪いとどちらも台無しになってしまいます。

我が家の場合、たまたま車の購入と家の建築が同時に出来たので、車も外壁と同じ黒にしました。

家を建てる時は、その辺りまで考えたいポイントですね。

リンク先で各建築家のガレージハウスの作品を見る事が出来ます。

日々の暮らし〜住まいとアート0805

今年の自分の誕生日に、家族から絵をプレゼントしてもらいました。

自宅を建ててから初めての誕生日なので何か思い出に残る物にしようと思っていたのですが、美術手帳のオンラインストアで探していたら、偶然王露怡さんの作品で「House」というタイトルのものが新築記念にピッタリだと思い購入してもらいました。

こういう絵画を購入するのは初めてだったので知らなかったんですが、絵の号数で値段が決まったりするそうで、大きな作品になるとそこそこ素敵なお値段になってしまいます。この作品18㎝×15㎝くらいのちょうど良いサイズでした。

今まではポスターとかファブリックパネルなんかを飾ったりしていましたが、やはり本物の絵は良いですね。作家さんの筆づかいや気持ちが伝わってくるようです。

常々思っている事ですが、どこか家の中にこういう本物のアートがひとつでもあると生活が豊かになります。

住まいは暮らしの場なので、どうしても片付けが出来ていなかったり子ども達が散らかしたりして雑多で夢のない空間になりがちです。

小さくてもアート作品があると、それだけでなんだかホッとします。

この作品は階段を上がる手前の壁にかけていて、休みの日は階段に腰掛けてミニ中庭のシマトネリコと一緒に眺めています。

ここが私の家の中でも一番お気に入りのスペースです。

日々の暮らし〜草屋根〜0727

建築家 藤森照信さん

先日休日を利用してラコリーナ近江八幡に行ってきました。

藤森さんの草屋根ですね。

数年前に浜松市秋野不矩美術館にも行っているので、藤森建築は2件目になります。

暑い中お店のバウムクーヘンを求めて沢山の人が来て云いました。

建物は2015年に完成しているので出来てから今年で6年目ですが、完成当時よりずいぶん草木が成長して良い感じです。

建築としては土、草、木、の藤森さんの本領発揮といったところで素晴らしく、連れて行った小学生の子ども達も楽しめる建築でした。

同じ建築作品でも小難しい解釈を必要とするものよりも、こういう分かりやすい建築が好きです。

屋根のてんぺんに生えてる松?が完成当時より大きくなっているし、草はボリュームが出ているし年数が経てば経つほど楽しみが増える建築です。

木や土は逆に朽ちて行く感じがあります。藤森建築には最近の家に欠けている、古びていく事の味わいがありますね。

ちなみにお土産で買ったバウムクーヘン、美味しかったです(笑)